CHI, COME TRIESTE, SI ADATTA A TUTTO PER SOPRAVVIVERE

|

|

|

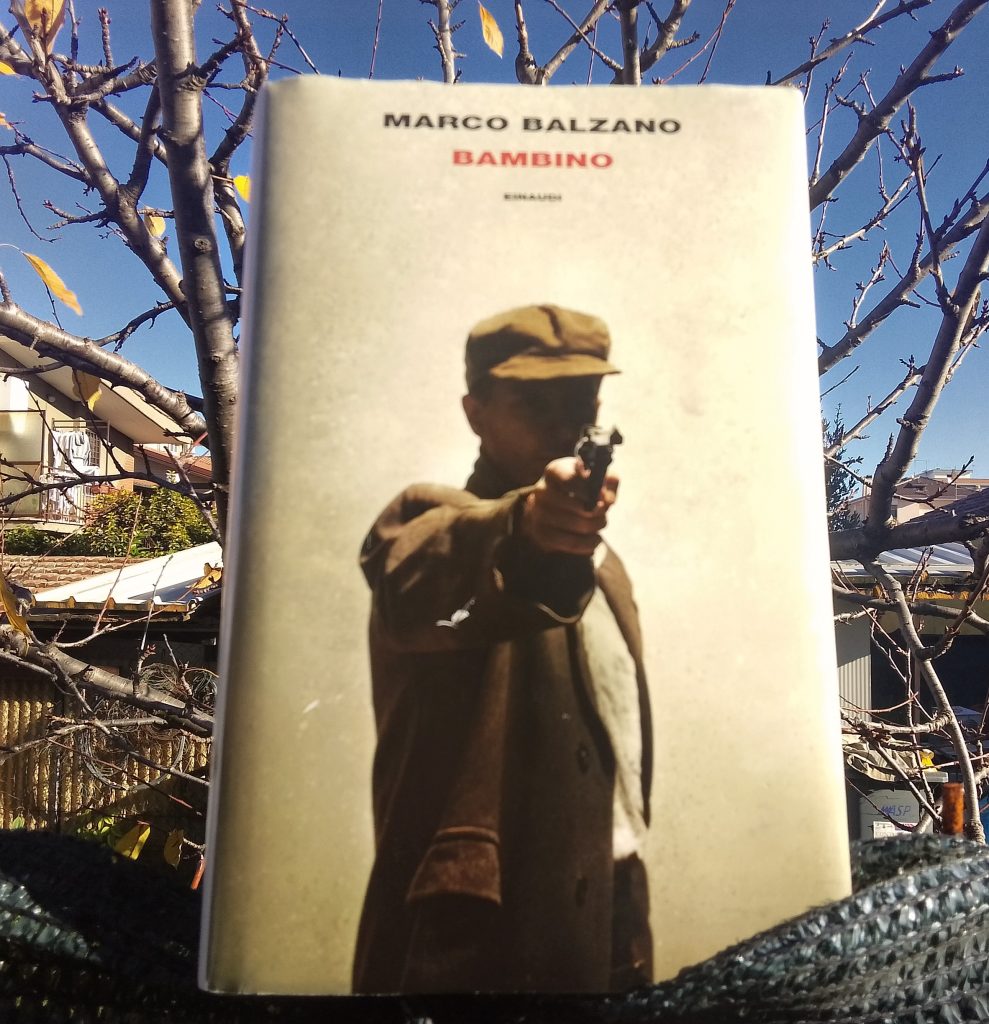

Quale residuo di umanità ribolle e pulsa in chi compie il Male? Quali ragionamenti segue la mente di un’anima perduta? Illuminato da queste curiosità, Balzano ha esplorato il luogo di frontiera per antonomasia, una “polveriera” da cui è passata tutta la Storia possibile, ma soprattutto i confini dell’Essere.

Nella Trieste, prima di tutto italiana poi fascista poi nazista poi titina e poi alleata, lo conoscono come “Bambino”, ma Mattia Gregori è stato la camicia nera più spietata della città: «Ho ucciso e fatto uccidere. Ho sempre cercato di stare dalla parte del più forte e mi sono sempre ritrovato dalla parte sbagliata». Una buona via di mezzo tra il crudele Raskol’nikov di Dostoevskij e lo straniato Meursault di Camus…

Un ragazzino con la faccia da attore, un volto angelico stridente con la ferocia esercitata in maniera pulsionale. Non una vittima della Storia, schiacciata da una congiuntura sfavorevole, ma un carnefice che sceglie di agirla. Suscita sentimenti ambivalenti, proprio come il suo aspetto e la sua natura: da una parte il disprezzo per ciò che compie, dall’altra la tenerezza per l’indelebile shock dell’orfanità. Un protagonista intricato, che accumula errori respingenti, che non smette di provocare domande, non regalando alcuna risposta e appiglio empatico.

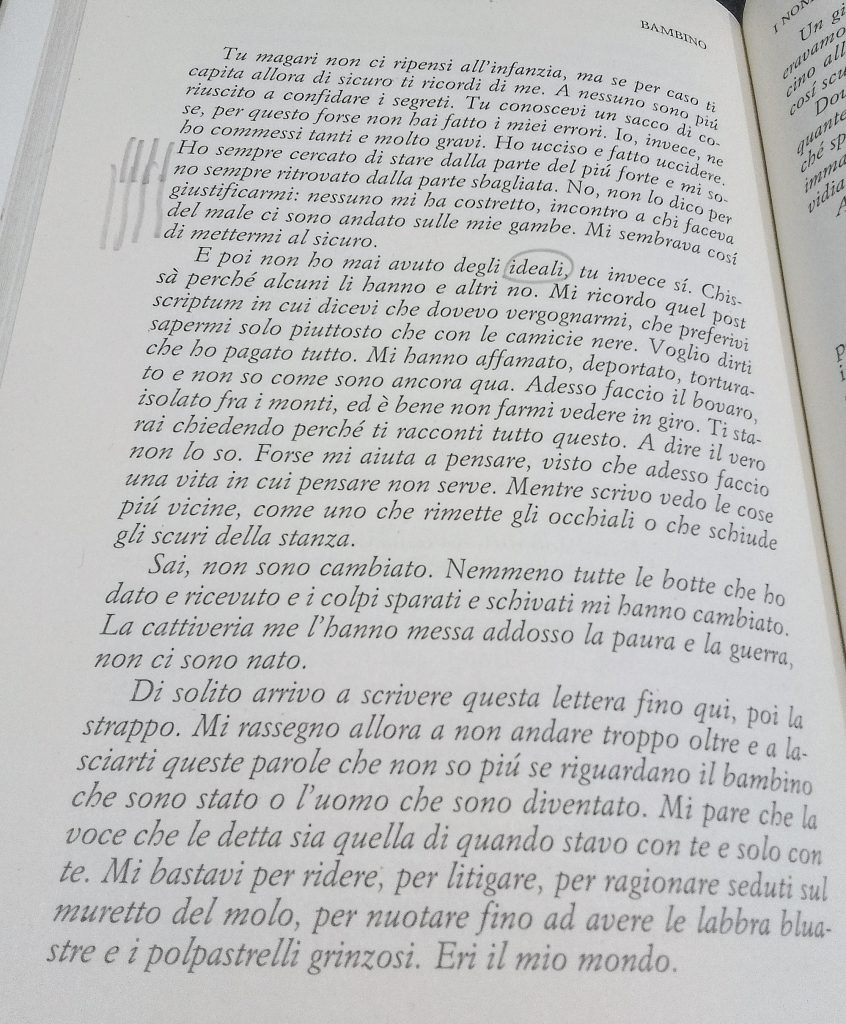

Occhi verdi biondo nervoso e glabro, a scuola si annoia ed è “mediocre”, gode nel torturare insetti ed animali, “sparpaglia il tempo”, cresce solo: il fratello più grande s’imbarca per l’America prima della Grande Guerra, il migliore e unico amico Ernesto lo ripudia: «Da quel giorno siamo diventati lontani. O forse non c’entra quel giorno, non c’entra la guerra e nemmeno la fine della scuola: la verità è che a lui e agli altri la gente piaceva, a me invece restava indifferente. Ero così da ragazzo e così sono rimasto. Un cane sciolto». Per Ernesto, uno che ideali ne ha, vergherà una lettera struggente (in foto).

Bambino soccombe all’abbandono e alla nostalgia del femminile: la madre adottiva muore quando è adolescente; Gigliola, l’unica di cui si innamora, non può ricambiare “uno come lui”, lei nasconde un ebreo. Gli restano le prostitute occasionali e la furiosa ricerca della madre biologica in motocicletta, inseguendo indizi vagheggiati, allucinazioni. E noi cerchiamo con lui, tra le devastazioni della guerra, gli abomini dei totalitarismi e delle dittature, la disumanizzazione dei campi di concentramento, qualcuno o qualcosa da proteggere. Con una donna, forse, Bambino sarebbe diventato adulto: «Perché la vita è aggredire o difendere, distruggere o prendersi cura».

Invece, nel 1919, sale sul carro del più forte, si aggrega, non per convinzione ideologica ma perché un branco gli fa comodo, a un plotone di squadristi, che insegna “il senso della patria” (!) a suon di botte e olio di ricino. Si sente al sicuro, l’onnipotenza gli entra nelle ossa durante l’incendio del Narodni dom (13 luglio 1920). Raramente si chiede cosa ci faccia con quei tipacci, a epurare e colonizzare, non si ritiene benvoluto e picchia senza pietà, perché almeno lo temano o gli mostrino un rispetto ipocrita.

A venticinque anni diventa capomanipolo della Milizia, ma il padre Nanni, figura integra e dignitosa, non prende la tessera. Imperterrito bottegaio, gli fa da contraltare: vorrebbe, Geppetto novecentesco, ripararlo come uno dei suoi pendoli: «Si teneva aggrappato alla vita per me e i suoi orologi». Portatore sano dell’eterno dilemma genitoriale, Nanni lo disprezza ma sarà suo compagno di destino, pur ribadendo una posizione diversa e non fungendo banalmente da specchio.

Bambino, pugnale da ardito in tasca pistola nella cintura fez in testa e bastone in mano, “si tiene al riparo da un lavoro vero”, guadagna facile, partecipa a ogni spedizione punitiva e vende le refurtive. A quarant’anni abita ancora col padre, un giorno violenta una camerata che lo aveva provocato e poi parte volontario per la Grecia e affronta l’inverno più rigido di sempre. Si illude che la pioggia, come la guerra, finisca presto. Ma, sulle montagne, interminabili si susseguono gli acquazzoni, la neve, il gelo, i morti, i feriti, le malattie, i pidocchi, le marce, i camminamenti, la fame. Per riconquistare pochi metri di terreno, affronta giornate di stenti e minacce: «Il terrore non era la granata che mi avrebbe fatto saltare in aria, ma il sibilo continuo che la annunciava». Vorrebbe scrivere al padre che aveva ragione, che il Fascismo era un bluff mandava al massacro i giovani e mentiva agli italiani, ma lascia stare. In primavera arriva la Wehrmacht e lui torna a casa. Il negozio del padre è stato distrutto: «A volte desideravo essere un altro figlio, ma forse i miei desideri erano diventati menzogne».

I fascisti lo emarginano, fino all’armistizio si arrangia col mercato nero, ogni tanto va al bordello e si ripiega: «Chissà dov’erano finite le persone che avrei potuto amare e proteggere. Ogni tanto provavo a ritrovarle, ma non sono mai stato capace: sapevo soltanto girare sulla moto senza meta, senza mai approdare da nessuna parte». Riavvolge il nastro e i fantasmi, le assenze, le “case” da cui è stato sbalzato fuori, riverberano continuamente l’universo parallelo che avrebbe potuto abitare. Quando il fascismo cade, Bambino non scappa, s’incanta a guardare la sfilata delle “iene” naziste e l’occupazione della città, attende il pretesto per mettersi a disposizione. I buoni propositi, se compaiono, durano poco, non cede al rimorso, anche se è consapevole della circolarità della Storia e che un orrore, se pur non comparabile con un altro, da quest’ultimo non viene escluso. I partigiani sloveni si riprendono ciò che era loro, cancellando qualsiasi traccia degli italiani. Cade in una trappola, lo portano sul ciglio di una foiba perché non trovi più pace. E non la troverà, né in se stesso né col mondo. Diventa un delatore per le SS, vende nomi scoperti per caso: «La colpa riuscivo a tenerla a bada, sapevo interrompere i pensieri a metà, senza portarli a fondo. Ero una nello della catena: il mio compito era segnalare, non uccidere». Un pomeriggio si spinge fino alla Risiera di San Sabba, trema alle grida dei prigionieri, di cui vedrà gettare le ceneri in mare In via Ghega osserva impietrito i cinquanta impiccati della rappresaglia nazista (23 aprile 1944).

Il primo maggio del ’45 i nazisti si dileguano cercando di cancellare ogni loro traccia, sparano dalle motozattere le ultime mitragliate su piazza dell’Unità. Nemmeno il tempo di vederli sgomberare che si avvertono i passi di croati, serbi e sloveni. Arrivano per primi, sul petto la stella rossa. Le truppe di Tito sono implacabili come quelle tedesche, nessun italiano è al sicuro. Bambino viene catturato, deportato, invoca la morte, diventa una larva, dimentica l’energia che lo aveva animato e spinto ad assalire chiunque gli avesse intralciato il cammino. Piange e subisce. Finché non riesce ad aggiustare gli orologi del comandante, che lo rispedisce a Trieste per stanare oppositori. Accolto come figliol prodigo da Nanni, dà all’OZNA undici nomi: «Non avevo nulla contro nessuno di loro. Nessun conto da regolare, nessun odio vivo. Non so se siano morti. Io non li ho più visti».

Il padre lo convince a nascondersi nel bellunese, a lavorare da malgaro e cambiare nome. Ma Bambino torna, alla città e da lui: «Forse, ho pensato, si può amare solo chi continua ad aspettarci come se non fossimo andati via».

Qui, dove l’intreccio si ricongiunge alle anticipazioni, mi fermo. Stupefacente, anche in questo, l’abilità da storyteller di Balzano: brevi corsivi, disseminati sin dall’incipit in tutte e quattro le sezioni in prima persona, preparano a un’esecuzione, ci fanno tener stretti dinanzi al “presentimento della fine”. Come un funambolo, l’autore giunge al finale, in equilibrio tra il binario storico del contesto collettivo e il binario psicologico (e thriller) della mancata formazione individuale.

In un articolo su “Il fatto quotidiano”, Balzano ha reso noto lo spunto biografico fornito da un lettore durante una presentazione a Trieste: era cresciuto con un nonno amorevole e capace di educare, ma quando era morto aveva scoperto fosse stato uno dei peggiori picchiatori del Ventennio. Il giovane, traumatizzato, non riusciva a elaborare una sintesi tra l’emblema luminoso che aveva stimato e quel lato oscuro che mai avrebbe sospettato.

Lo scrittore ha riferito, inoltre, che, per schiarire le suggestioni, era tornato a contemplare Miramare: «Com’era maestosa Trieste, tutta aperta in faccia all’Adriatico». Trieste, crogiuolo positivo in tempo di pace e limite marchiato dal sangue in tempo di guerra, spesso e volentieri, si prende la scena nel libro, quale laboratorio impareggiabile della Memoria.

Sarà per questo che, ahimè, non sono mai andata a Trieste, temo l’immensità e la profondità di colei che, nei secoli, è stata sferzata dal meglio e dal peggio della Storia e dell’umanità, non solo dalla bora.

Gemma

P.S.: Mi sono dilungata, spero qualcuno mi stia ancora leggendo. Ho in mano dell’ottima Letteratura e non voglio separarmene. Cruda, sì, ma consigliatissima, anche per gli studenti di quinta superiore.

|

Che Gemma di libro! ~ di domenica su I&CGemma Acri Guido è nata a Cariati e cresciuta a Rossano. Ha poi cambiato casa e paese più volte di quelle in cui si è lasciata tagliare i capelli. |